时间显示

站内搜索

海水的运动及其地质作用-凯发k8官网入口

海水以波浪、潮汐、浊流与洋流四种形式进行着运动,成为海水地质作用的基本途径。

波浪

一般特征

波浪(wave)主要由风摩擦海水而引起,也可因潮汐、海底地震以及大气压的剧烈变化而产生。波浪的大小依风速和传播时间而定,如风速达到1.1m/s,且持续吹动,便产生波浪。

在外海,波浪发生时,波形沿水平方向向前传递,而水的质点则是在原地做上下旋转运动而无实质性位移,有如在风的吹动下滚滚向前的麦浪。

波浪外形有高低起伏,波形最高处,称为波峰( wave crest);最低处,称为波谷(wave trough);相邻两波峰间的距离,称为波长( wave length);波峰到波谷的垂直距离,称为波高(wave high)。第一波过去,次一波来到同一地点所需时间,称为周期,波形在单位时间内前进的距离,称为波速( wave velocity)。波长、波高、波的周期和波速是波浪的四要素。

一般情况下,波高不超过4m,波长不超过数十米。大风暴时,波高可达15-30m,最大波长可达8多米。由于水的内摩擦作用,水质点的圆周运动半径是随深度增加而减小乃至消失的。波浪向深部传导一般不超过波长的1/2。在深度达1/2波长时,波浪运动几乎停止,这一深度界面称为波浪基面( wave base),或浪基面。

当波浪由外海向浅水带传递时,由于水深逐渐变小,波浪的运动便能到达海底。当水深小于1/2波长时,波浪下部的水分子运动受到海底阻碍和摩擦变为椭圆形,愈近海底其扁度愈高。及至海底,水分子只做前进后退运动。这时,上层水体的运动速度大于下层,致使波长缩短,波高加大波峰变尖。波浪愈接近海岸,波浪的变形愈明显。最后波峰超前并且翻卷破碎,称为破浪( breaker)。破浪涌向海岸,拍击海岸,称为激浪(surf)。

地质作用

在浅水带,波浪的运动一般能影响到海底,促使海水循环,使海水中富含氧气,有利于底栖生物生存繁衍,有利于海底沉积物的氧化、磨圆、分选,有利于形成波痕、交错层理等原生沉积构造。

在近岸带,波浪的地质作用更为显著。首先,由基岩组成的海岸会遭其强烈的侵蚀破坏。激浪施加于海岸岩石的压力每平方米可达几十万牛[顿]以上。海水挤进岩石的裂缝,压迫裂缝中的空气,促进岩石崩裂瓦解。强大的激浪可以抛掷岩块以撞击海岸,破坏力甚大,由可溶性岩石组成的海岸,还会同时受到海水的溶蚀,海岸的破坏就更加快速。

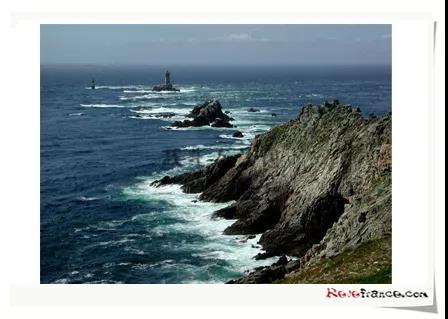

其中坚硬的以及断裂不发育的岩石抵抗海蚀的能力较强,软弱的以及断裂发育的岩石抵抗海蚀的能力较弱。结果,前者便突出成为海岬( strait),后者便凹入成为海湾(gulf)。伸入海中的较坚硬岩石也可被侵蚀成各种地貌,如形似桥状的海蚀拱桥( marine bridge)、直立水面的海蚀柱( marine stack)。由坚硬岩石组成的海岸一旦崩塌,则可形成陡峭的海蚀崖( marine cliff)。

海岬

海蚀柱

海蚀崖的下部可形成海蚀洞穴( marine cave)。海蚀洞穴进步发展可形成平行海面的海蚀凹槽( marine trough)。海蚀凹槽的上部岩石如发生崩塌,海蚀崖便后退。海蚀作用沿基岩裂隙带发展可形成海蚀沟谷( manne canyon)。随着海蚀崖的后退,原海蚀凹槽上部岩石发生崩塌,原凹槽底部可变成为向海微倾斜的近似平坦的基岩台地,其上常有砂、砾沉积物,称海蚀平台( submarine platform)。

在激浪的持续作用下,海蚀平台可逐渐加宽。海蚀平台发展到一定宽度后,在地壳稳定或海平面无明显升降的条件下,波浪的能量全部消耗在沿宽阔平坦海底的摩擦之上,不再发生侵蚀,这时的海岸横剖面称为海蚀平衡剖面( marine balanced section)。随后,如地壳明显抬升或海平面明显下降,原有海蚀平台就会高出海面,成为海蚀阶地( marine terrace),不再受到淹没。因而海蚀阶地是该地地壳明显抬升或海平面明显下降的标志。相反,如果地壳明显下沉,则沦为水下海蚀阶地。

海蚀平台

波浪的作用还能引起近岸带沉积物的搬运和再沉积。当激浪进击海岸时,形成向陆地前进的水流,称为进流( ingression current)。如波浪的前进方向与海岸垂直,则进流就将水下的砂、砾向岸上搬运。随着进流能量的耗散,部分砂、砾留在岸上,部分砂、砾随回流( reflux)搬回水下。在进流与回流的往返作用下,砂、砾充分磨圆和分选,一部分留在海岸形成砾滩、沙滩或沙坝,另一部分沉积在离岸一定距离的水下,形成平行海岸的沙堤( sand barrier)或沙坝( sand bar)。

如果波浪斜击海岸,浪流在与海岸接触处会发生流向的变化,形成平行海岸流动的水流,称为沿岸流( longshore current)。沿岸流携带砂屑物沿岸搬运。如遇弯曲的海岸线或遇海湾,沿岸流的动能会降低,流速变小,搬运物即逐渐沉积下来,成为向海湾方向尖灭的沉积体,称为沙嘴( sand spit)。如果沙嘴或沙坝把近陆的一部分水域与外海隔开,使其转变成湖泊,即潟湖( lagoon)。如果海岸曲折,海岬、海湾交错,从外海到达海岸带的波浪将在岬角处聚集能量,发生侵蚀;在海湾中则消散能量,产生沉积,形成海滩( beach)。

在由松散沉积物构成的平坦海岸地带,波浪的侵蚀作用弱,前述侵蚀地形难以形成,但是波浪对碎屑物的搬运和堆积作用显著,可形成各种沉积地形。

潮汐

在日月引力的作用下,海平面发生周期性升降的现象,称为潮汐(tide)。海水(含地球上的一切物体)恒受月地引力及月地系统围绕其质量中心旋转而产生的离心力的共同作用(日地引力较弱,也有影响)。

在地球的向月端引力大于离心力,合力指向月球,海水鼓起,发生涨潮( rising tide);在地球的背月端因离心力大于引力,合力背向月球,海水也鼓起,也发生涨潮。与此同时,在距离向月点90°的地面上,海水面相应降低,发生落潮( falling tide)。月球绕地球旋转一周所需的时间为24小时51分,故同一地点每隔12小时25分30秒就有一次涨潮,在两次涨潮之间即发生落潮。

此外,因地月系统绕太阳运行,当出现新月和满月(农历初一和十五)之后1-2天,月、地、日三者位于同一线上,太阳的引力与月球的引力叠加,形成大潮( spring tide)。当出现上弦月或下弦月(即农历初八、九及廿二、廿三)后1-2天,月地的连线同地日的连线垂直,形成小潮( neap tide)。

钱塘江大潮

由潮汐引起的海面高度变化迫使海水做大规模水平运动,形成潮汐流( tide current)。涨潮时,潮水涌向陆地:落潮时,潮水退回海中。

在平坦海岸带,潮水的涨落会影响到相当宽阔的范围,对海岸及其岩石反复侵蚀、搬运和再沉积,影响着沉积物的性质和特征。在河口地带,如河道狭窄,则潮流的侵蚀与搬运作用会很强烈,不能形成三角洲。如河口处有水下沙堤,则可抬升浪高。当潮水涌进狭窄的水道时,可形成强潮,潮高可激增至数米、十余米,流速增快,可达每秒数米:落潮时潮水奔腾而下,河口遭受强烈冲刷。如果河口向外海呈漏斗状展开,可形成三角港( triangular harbour),如钱塘江、恒河、叶尼塞河、亚马孙河、泰晤士河、易比河等河流的河口均是三角港。潮汐引起的海水运动具有强大的能量:利用海水的潮汐能量发电是获得能源的重要途径。

内容摘录自舒良树版《普通地质学》

编辑:

陕西地矿综合地质大队有限公司

电 话:0913-2054074 传真:0913-2072452 邮箱:d13dui@163.com